1984年洛杉矶奥运会奖牌榜揭示各国体育强国崛起与竞争格局

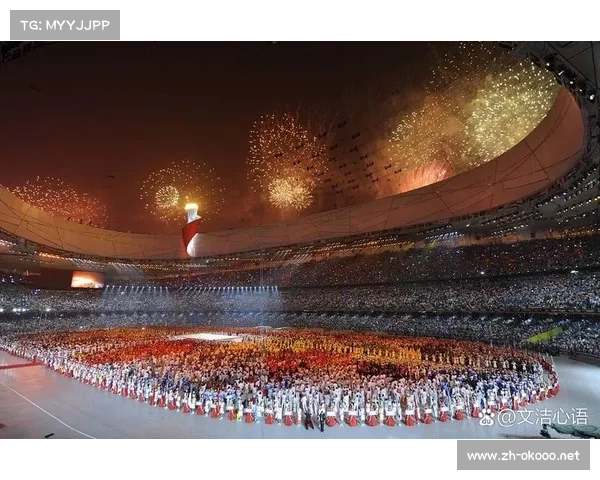

1984年洛杉矶奥运会是冷战格局下的一次独特体育盛会,也是世界体育力量重新洗牌的重要节点。在苏联及其盟友集体抵制参赛的背景下,美国凭借强大的综合实力一枝独秀,而其他西方国家及新兴体育强国则借机崛起,展示出不同层面的体育潜能与国家竞争力。这一届奥运会的奖牌榜,不仅反映了国际政治的博弈与意识形态的较量,更揭示了体育发展路径、国家战略投入及社会制度差异对竞技体育格局的深刻影响。从美国的霸主地位,到中国、日本、罗马尼亚等国的追赶与突破,再到奥运商业化浪潮的兴起与体育全球化的开端,1984年的洛杉矶奥运会成为世界体育史上的转折点。本文将从“美国独领风骚的背后动因”“东欧缺席与格局再塑”“亚洲力量的迅速崛起”“奥运商业化与全球体育竞争新格局”四个方面,深入探讨1984年奥运会奖牌榜所揭示的体育强国崛起与国际竞争格局的重大变化。

1、美国独领风骚的背后动因

1984年洛杉矶奥运会,美国队以压倒性优势位居奖牌榜首,共夺得174枚奖牌,其中金牌83枚,创造了近代奥运史上的一个高峰。这种“独领风骚”的局面,不仅得益于其雄厚的体育基础设施和完善的竞技体系,更是国家战略层面对体育作为软实力工具的深度投入所致。

冷战时期,美国将体育视为展示国家形象的重要手段。联邦政府与私人资本共同推动体育教育与训练体系的建设,从大学联赛到职业体育,再到奥运项目的专项培养,形成了层次分明、覆盖广泛的竞技人才生态。洛杉矶奥运的成功,体现了这种制度优势的集中爆发。

此外,美国的社会氛围强调个人奋斗与竞争精神,这与奥林匹克精神天然契合。商业化的体育运作机制也使运动员获得充足的经济与社会支持。在苏联阵营缺席的背景下,美国不仅赢得了奖牌,也在文化与制度层面塑造了新的体育话语权。

2、东欧缺席与格局再塑

1984年奥运会最引人注目的现象之一,是苏联及其14个盟国因政治原因集体抵制。这使得原本在体育上与美国平分秋色的东欧力量集体缺位,从而打破了以往美苏对峙的奖牌格局,也让其他国家得以在国际舞台上崭露头角。

在苏联缺席的情况下,罗马尼亚成为唯一参赛的东欧国家,并以令人瞩目的成绩名列第二。这一okooo,澳客,澳客官方网,澳客网成就不仅彰显了罗马尼亚体育体系的独立性,也在某种意义上象征着东欧国家在冷战体系下的差异化发展趋势。罗马尼亚的成功让世界看到了政治限制下个体国家突破的可能性。

苏联阵营的缺席虽然使得竞技水平略显失衡,但也为全球体育格局提供了重新分化的契机。许多西欧国家如西德、意大利、法国得以在多项传统强势项目中获得更多奖牌,形成了“多极竞争”的新格局,预示着世界体育从两极对峙走向多元竞争的趋势。

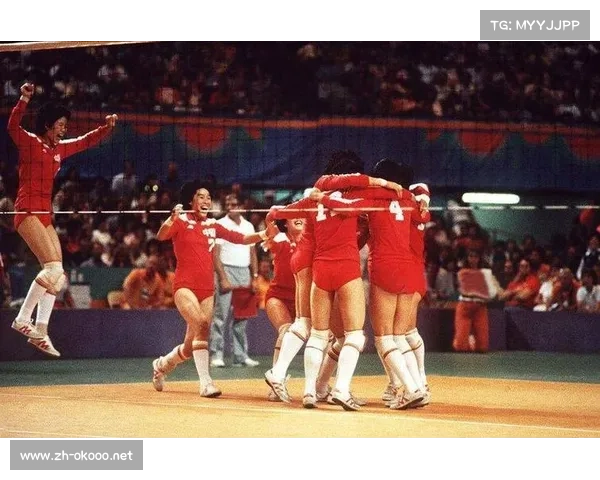

3、亚洲力量的迅速崛起

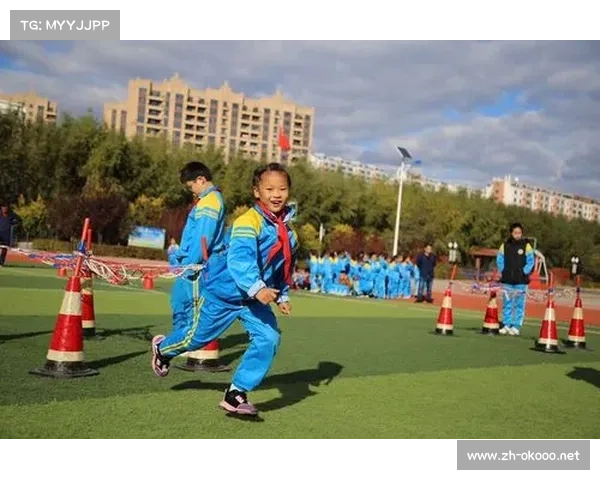

1984年奥运会是亚洲体育力量崛起的重要标志,中国在结束三十多年缺席后首次以大规模代表团身份参赛,并以15枚金牌名列第四,震惊世界。这不仅是中国体育史上的历史性突破,也标志着亚洲力量开始在世界体育舞台上发声。

中国的崛起源于国家对体育的高度重视与体制化培养模式。自改革开放以来,中国将体育视为提升国家形象与凝聚民族信心的重要手段。1984年的成功,奠定了此后数十年中国成为世界体育强国的基础。

与此同时,日本和韩国也表现出强劲势头。日本凭借其精细化的训练体系继续保持亚洲领先,而韩国则为1988年首尔奥运会的举办积极布局。这一时期的亚洲国家开始形成竞争与互鉴的格局,标志着全球体育重心正在逐步东移。

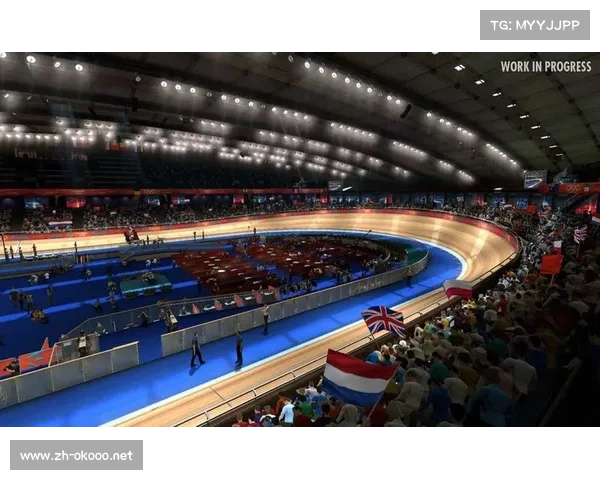

4、奥运商业化与全球体育竞争新格局

1984年洛杉矶奥运会还是奥运商业化时代的起点。由于未获得政府财政支持,主办方通过市场化运作实现盈利,创下奥运历史的经济奇迹。这一模式不仅影响了此后所有奥运会的运营方式,也让体育竞争从国家间较量扩展为全球资本与文化的博弈。

商业赞助、电视转播权、品牌推广等手段的引入,使体育成为国家经济与文化输出的新渠道。美国利用这一契机,将自身体育文化、媒体技术与市场理念输出全球,强化了其在国际体育体系中的主导地位。

与此同时,其他国家也意识到体育产业的巨大潜力,纷纷加大投入,推动体育职业化与产业化发展。1984年的成功让奥运会从单纯的竞技盛会转变为全球性的经济与文化盛典,开启了体育全球化的新纪元。

总结:

1984年洛杉矶奥运会奖牌榜不仅记录了竞技成绩的高低,更反映了冷战背景下国际政治、经济与文化力量的此消彼长。美国凭借综合实力与制度优势登顶,东欧因抵制而退居幕后,亚洲国家迎来崛起的曙光,全球体育格局由此发生深远变化。

从更宏观的视角看,这届奥运会标志着体育从国家竞争工具向全球产业体系的转变。它既揭示了体育强国崛起的规律,也为后来的世界体育竞争提供了新样本。1984年洛杉矶奥运会,不仅是竞技的胜利,更是人类体育发展走向多元化、商业化与全球化的重要里程碑。